La Comunicazione: un ponte tra Società, Tecnologia e Scienza

di Roberta Graci, DIITET-CNR

Abstract

La comunicazione ha sempre rappresentato una forza motrice per lo sviluppo delle società, dalla preistoria ad oggi. Negli ultimi decenni, la comunicazione scientifica è diventata cruciale per condividere e applicare i risultati della ricerca, migliorando la vita quotidiana e promuovendo l’innovazione. I mezzi di comunicazione, inclusi social media e blog, fungono da ponte tra la scienza e la società, facilitando l’accesso alle informazioni. Tuttavia, la diffusione di fake news richiede un impegno maggiore per garantire una corretta informazione. La comunicazione scientifica deve essere accessibile e trasparente, supportata da normative che promuovono la condivisione dei risultati della ricerca. Solo così la scienza può diventare un patrimonio comune, contribuendo a un futuro migliore.

Keyword: comunicazione scientifica, fake news, Open Access, innovazione tecnologica, disseminazione della ricerca

Communication has always been a driving force for societal development, from prehistory to the present day. In recent decades, scientific communication has become crucial for sharing and applying research results, improving daily life and promoting innovation. Communication channels, including social media and blogs, serve as a bridge between science and society, facilitating access to information. However, the spread of fake news necessitates a greater effort to ensure accurate information. Scientific communication must be accessible and transparent, supported by regulations that promote sharing research results. Only then can science become a shared heritage, contributing to a better future.

Keywords: scientific communication, fake news, Open Access, technological innovation, research dissemination

Introduzione

Sin dall’età della pietra, la necessità di comunicare è stata una delle forze motrici che ha permesso lo sviluppo delle società sino ai giorni nostri; si può presumere che i primi esseri umani avessero forme rudimentali di comunicazione per coordinare la caccia, la raccolta e altre attività quotidiane, lo dimostrano le immagini raffigurate nei rinvenimenti paleolitici.

La comunicazione, quindi, è un bisogno primordiale e basilare; si pensi, ad esempio, alla necessità di rivolgersi al prossimo per la richiesta di aiuto per lo svolgimento di attività collettive, proseguendo con la necessità di integrarsi con gli altri per far parte di una comunità, continuando con l’esigenza di divulgare conoscenze, concetti, informazioni, e ancora con la formulazione di pensieri e idee innovative per la risoluzione di problematiche di vario genere, fino a giungere alla necessità di coordinare attività. Parliamo, dunque, di un fenomeno molto complesso che si sviluppa su diversi livelli, che interagiscono in modo intricato, e che plasmano il modo in cui le persone si esprimono e comprendono i messaggi all’interno di una comunità. Come non pensare a Paul Watzlawick e alla sua emblematica massima “Non si può non comunicare” tratta dal libro Pragmatica della comunicazione umana (1971). Ogni nostro gesto fa parte del complesso delle forme di comunicazione che abbiamo a disposizione; per queste motivazioni, noi diciamo sempre qualcosa anche restando in silenzio.

Lo stato dell’arte

Negli ultimi decenni, è aumentata notevolmente l’importanza di comunicare i risultati della ricerca, affinché le scoperte scientifiche possano diventare concrete, devono essere conosciute, condivise e applicate. A tale scopo entra in gioco la comunicazione scientifica, che è un processo fondamentale che permette di diffondere il frutto della ricerca di studiosi e ricercatori, e offre al fruitore la possibilità di capire come la scienza possa migliorare il mondo in cui viviamo.

Se la comunicazione è efficace e comprensibile, tutti possono trarne beneficio, dai cittadini, alle scuole, alle imprese e persino la politica. Si pensi, ad esempio, alle innovazioni tecnologiche che migliorano la nostra vita (dai dispositivi elettronici, ai sistemi per l’energia pulita), che senza una corretta comunicazione, non si sarebbero diffusi. Lo stesso vale per la medicina: molte delle terapie e delle tecnologie che utilizziamo oggi non sarebbero state comprese da coloro che le propongono o ne fanno uso.

La scienza ci fornisce alcune soluzioni, ma è la comunicazione a farci capire in modo chiaro il modo di agire, ad esempio ci fa comprendere il motivo per cui dobbiamo cambiare modo di agire per difendere il nostro pianeta oppure a modificare le nostre abitudini alimentari per proteggere la nostra salute. Se i messaggi non fossero chiari, molte persone potrebbero non percepirli e non saprebbero cosa fare per contribuire al cambiamento.

Le tecnologie utilizzate

I mezzi di comunicazione possono essere definiti come un ponte tra il mondo scientifico e la società. Senza di essi, la scienza rischia di rimanere confinata nei laboratori e nelle università, lontana dalla vita quotidiana delle persone. Riviste scientifiche, conferenze, siti web, ma anche social media e blog, sono strumenti essenziali per raccontare al mondo cosa succede nella ricerca. Se un ricercatore scopre una nuova cura o una tecnologia innovativa, ma nessuno lo sa, quanto impatto avrà quella scoperta?

Per fortuna, la tecnologia in continua evoluzione ci permette di avere un’incredibile varietà di mezzi per diffondere le scoperte scientifiche. Oltre ai giornali, alle riviste e alla televisione, i social media, i podcast e i video online sono diventati un volano potentissimo per la divulgazione. Chiunque, dal ricercatore allo studente, può accedere alle informazioni in tempo reale e imparare qualcosa di nuovo sfruttando il web. Video divulgativi, infografiche e webinar semplificano concetti complessi, rendendo la scienza accessibile anche a chi non è un esperto. Basta pensare ai documentari o ai video educativi su canali video che riescono a spiegare concetti scientifici complessi in modo semplice e talvolta anche divertente.

L’utilizzo dei social ha fatto diffondere un fenomeno che mina la corretta informazione, parliamo adesso delle fake news: queste possono diffondersi rapidamente, a macchia d’olio, soprattutto attraverso i social media. Fornire spiegazioni chiare e basate su evidenze scientifiche è di fondamentale importanza per correggere false credenze che spopolano sul web. In tale ambito, entrano in gioco le figure del divulgatore scientifico e del giornalista specializzato, che hanno un ruolo importante nel debunking di notizie false, poiché hanno il dovere di migliorare la qualità delle informazioni disponibili al pubblico, sia per divulgare, ma anche per limitare il fenomeno della disinformazione.

Un aspetto di grande rilevanza che possiamo considerare è che la comunicazione scientifica non è una strada a senso unico, ma permette la condivisione e l’interazione tra moltitudini di persone appartenenti a tipologie differenti: i cittadini possono partecipare attivamente, fare domande, commentare e condividere informazioni a loro volta; gli studiosi possono somministrare questionari a target specifici di persone, in maniera quasi simultanea, e raccogliere dati per nuove ricerche. Questo crea un legame più forte tra la scienza e la società, facendo sì che tutti si possano sentire coinvolti al cambiamento. I progetti di citizen science, ad esempio, sono l’esplicazione massima di questa collaborazione che vede il contributo dei cittadini nelle ricerche degli scienziati.

Le norme

Oltre agli aspetti sociali, ludici e culturali, la comunicazione è regolata da norme che definiscono cosa è considerato appropriato o inappropriato in determinati contesti comunicativi. Ad esempio, le leggi sulla libertà di espressione variano notevolmente tra i diversi paesi, influenzando il modo in cui le persone possono esprimersi. In Italia, la libertà di espressione è garantita dalla Costituzione, ma esistono comunque limitazioni, come quelle relative alla diffamazione o all’incitamento all’odio. A livello sociale, esistono anche norme implicite che governano la comunicazione, come il rispetto dei turni di parola in una conversazione o l’uso di un linguaggio formale in contesti professionali.

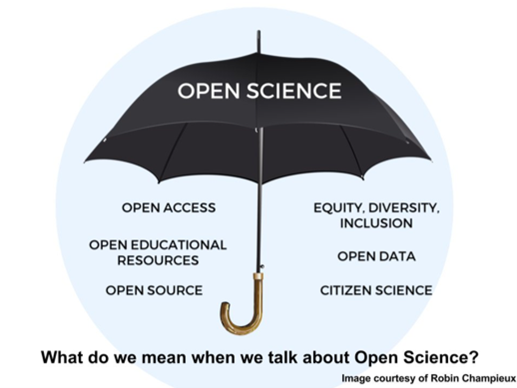

A livello Europeo è molto radicata l’idea che la condivisione scientifica sia fondamentale, e si promuove il concetto di Open Access, ovvero la libera accessibilità ai risultati della ricerca, chiunque, da uno studente universitario a un cittadino curioso, deve avere diritto di leggere un articolo scientifico online, in maniera gratuita e libera. Il concetto di Open Access è incluso nel grande ombrello della Open Science che comprende molto altro ancora (la già citata citizen science, l’Open Innovation etc.).

Inoltre, si promuove anche l’uso dei cosiddetti dati FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), che facilitano la consultazione e il riuso dei dati scientifici, rendendo la scienza non solo trasparente, ma anche collaborativa. Così, una scoperta fatta in Italia può essere utilizzata da un ricercatore in Francia, amplificando l’impatto di ogni singola ricerca e accelerando il progresso scientifico.

Le normative vigenti impongono anche che i risultati delle ricerche finanziate con denaro pubblico siano resi disponibili e comprensibili a tutti. E tutto ciò deve mettersi in pratica nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, come stabilito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (Regolamento (UE) 2016/679). Questo regolamento garantisce che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Conclusione

La scienza deve essere un patrimonio condiviso e, infatti, si parla di bene comune: se un gruppo di ricercatori propone un progetto di ricerca e riceve finanziamenti pubblici per la ricerca, sia a livello regionale, nazionale, che europeo, si attiva un meccanismo che non riguarda solo lo sviluppo del progetto stesso, ma anche la sua disseminazione. Quest’ultima la capacità di far arrivare i risultati al maggior numero di persone possibile, e questo non è solo un’opzione: è un dovere.

In conclusione, la comunicazione, i mezzi di comunicazione e la normativa vigente in materia di disseminazione scientifica sono elementi essenziali per garantire che i risultati della ricerca siano resi accessibili, trasparenti e utili per la società nel suo complesso, facilitando anche la collaborazione internazionale. Oggi, grazie alla condivisione delle informazioni, ricercatori di tutto il mondo possono lavorare insieme, unendo le loro conoscenze per trovare soluzioni più rapide ed efficaci ai problemi globali. La scienza, in fondo, è un linguaggio universale che può abbattere le barriere tra paesi e grazie alle regole vigenti, la ricerca non è più confinata agli ambienti accademici, ma è diventata un bene comune, accessibile e condiviso, per fare parte integrante del nostro percorso verso un futuro migliore.

Bibliografia

- Bachini, V., & Tesconi, M. (2020). Fake people. Storie di social bot e bugiardi digitali. Codice Edizioni.

- Bucchi, M. (2017). Science in Society: An Introduction to Social Studies of Science.

- Cherubini, M., Conti, S., De Angelis, D., Giannini, S., Lombardi, S., Mangiaracina, S., Marzocchi, S., Mazza, D., Molino, A., Sinigaglia, L., Faro, S., & Peruginelli, G. (2024). I diritti d’autore nella pubblicazione scientifica (S. Faro & G. Peruginelli, Eds.). CNR Edizioni. https://doi.org/10.32091/GuidaRight2Pub

- Commissione Open Science Università di Milano e Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science Università di Milano. (2024). Open Access: istruzioni per l’uso (Version 1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.13643992

- European Commission (2016). Open Science, Open Innovation: A Vision for Europe.

- GDPR (2016). Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

- Waisbord, S. (2018). Truth is What Happens to News. In Journalism Studies (Vol. 19, Issue 13, pp. 1866–1878). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/1461670x.2018.1492881

Sitografia

La Comunicazione: un ponte tra Società, Tecnologia e Scienza © 2024 by Roberta Graci is licensed under CC BY-SA 4.0